Q & A..Ramkumar Singh, writer (Zed Plus).![]() |

| Dr. Chandraprakash Dwivedi, Adil Hussain and Mona Singh on the sets of Zed Plus. |

दोवर्ष पहले बिना किसी स्टूडियो या व्यवस्था की मदद के उन्होंने और निर्देशक गजेंद्र श्रोत्रिय ने मिलकर राजस्थानी फिल्म

‘भोभर'बनाई थी। ‘भोभर'यानी राख में दबी चिंगारी। कहानी, संवाद और गाने रामकुमार सिंह ने लिखे थे। राजस्थानी सिनेमा में 1947 के बाद से

बीरा बेगो आइजे रे, बाई चाली सासरिये, बाबा रामदेव, नानी बाई रो मायरो, दादोसा री लाडली, रमकूड़ी-झमकूड़ी, सुपातर बीनणीऔर

वीर तेजाजीजैसी एक-डेढ़ दर्जन फिल्में ही बेहद लोकप्रिय हुई हैं। ये और ऐसी कई अन्य धार्मिक-पारिवारिक मूल्यों वाली ही रहीं। भौगोलिक रूप से राज्य बहुत बड़ा और विविधता भरा है, दूसरा फिल्मों को लेकर यहां का सामाजिक नजरिया उत्साहजनक कभी नहीं रहा है। ऐसे में न तो कोई व्यावसायिक ढांचा खड़ा हो पाया, न ही यहां के विमर्श में फिल्में कभी रहीं। ऐसे में ‘भोभर'आई। इसका विषय धार्मिक न था। पारिवारिक और ग्रामीण था लेकिन दकियानूसी न था। फिल्म में नैतिकता को लेकर सवाल खड़े किए गए। प्रस्तुति में भी प्रयोग करने की कोशिश हुई। इस प्रयास को सराहना मिली, हालांकि राज्य में व्यापक तौर पर उतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी। खैर, दो वर्षों बाद रामकुमार ने हिंदी सिनेमा में प्रवेश कर लिया है।

उनकी लिखी कहानी पर डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने फिल्म

‘जेड प्लस'का निर्देशन किया है। स्क्रिप्ट दोनों ने मिलकर लिखी है। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज हो गई है और प्रतिक्रियाएं अच्छी रही हैं। इस राजनीतिक व्यंग्य को सराहा गया है। हालांकि बीच में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा यूए सर्टिफिकेट देने को लेकर आपत्ति की गई। फिल्म में संभवत: पांच जगह कैंची लगाने को कहा गया। इसके थियेटर प्रदर्शन के ट्रेलर को भी समय पर मंजूर नहीं किया गया जिससे रिलीज की तारीख एक हफ्ते आगे खिसकानी पड़ी। अंत में सेंसर बोर्ड के फैसले के विरुद्ध द्विवेदी रिव्यू कमिटी के समक्ष गए। वहां उन्होंने अपनी बात रखी। फिल्म में प्रधानमंत्री मुर्दाबाद शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति की गई थी। एक अन्य डायलॉग कि ‘प्रधानमंत्री कभी गलत नहीं हो सकते'पर आपत्ति की गई। द्विवेदी ने कमिटी को संदर्भ और अर्थ समझाए तो बहुमत से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसमें आदिल हुसैन

(इंग्लिश विंग्लिश, लाइफ ऑफ पाई, लुटेरा),मोना सिंह, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी, कुलभूषण खरबंदा, राहुल सिंह, शिवानी टंकसाळे, के. के. रैना व अन्य कलाकारों ने काम किया है।

फिल्म की रिलीज से पहले रामकुमार सिंह से जयपुर में मुलाकात हुई। वे जयपुर, राजस्थान में ही रहते हैं। ‘जेड प्लस'की कहानी फतेहपुर में बसी है और वे खुद वहीं से ताल्लुक रखते हैं। कॉलेज की पढ़ाई करने वे काफी वक्त पहले जयपुर आए थे। फिल्म पत्रकारिता में प्रवेश किया। राज्य के हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका में वे फिल्म समीक्षाएं और लेखन करते रहे हैं। कहानियां भी लिखते हैं।

उनसे पूरी बातचीत:फिल्म की शूटिंग कहां हुई?मंडावा में।

फतेहपुर में नहीं की जहां की कहानी है?मंडावा फतेहपुर के एकदम नजदीक ही कस्बा है। हमने अपनी पिछली फिल्म ‘भोभर'की शूटिंग मेरे घर में ही की है। अगर आप यूट्यूब पर ‘भोभर'देखेंगे तो वो घर मेरा ही है। वो मेरा ही गांव है। सारी लोकेशंस ऐसी थीं जो हमारे दायरे में आ रही थीं। वो पूरा गांव बिरानिया ही है।

.... तब डैडी भी थे। ‘जेड प्लस'के शुरू होने और परदे पर आने के बीच डैडी गुजर गए। एक्सीडेंट हो गया था उनका। मुझे लगता है उन्होंने एग्रीमेंट देखा था। वो खुश थे, बहुत खुश थे। उनको ताज्जुब था। जब मैंने कहा कि मैं एक फिल्म लिख रहा हूं और इसका इतना पैसा मुझे मिलेगा तो वो बोले, ‘यार तुमने कोई खेत में काम नहीं किया, किसी के यहां जाकर मजदूरी नहीं की, सिर्फ एक कहानी कह रहे हो, उसी से कोई तुमको इतना पैसा दे देगा? हम तो जिंदगी भर मेहनत करते रहे, हमको तो किसी ने इतना पैसा नहीं दिया।'तो मैंने कहा, डैडी सिनेमा ऐसी ही चीज है। आप देखिए कि मेरे परिवार में सबसे पहले 12वीं पास करने वाला मैं था। अब तो मेरे से भी आगे की योग्यता वाले बच्चे आ गए हैं। मेरी भतीजियां वगैरह सब एमएसएसी, ग्रेजुएशन में चले गए। लेकिन मैं पहला बच्चा था। मुझे अच्छा लगता अगर डैडी होते और परदे पर फिल्म को देखते। ‘भोभर'में उन्होंने खुद भी काम किया है। छोटा सा रोल उनका है। उनको कैमरे का भी अनुभव था।

कौन से रोल में थे वे?पंचायत का दृश्य है न। उसमें तीन पंच बैठे हैं, उनमें एक मेरे पिताजी हैं।

आपने विश्व का काफी सिनेमा देखा होगा, दार्शनिकों को पढ़ा होगा... ये है कि पहली उपलब्धि देखने के लिए पिता रहता नहीं है। बच्चे का सपना देखने के लिए पिता रहता नहीं है, ये बहुत बड़ी......ये त्रासदी है मेरे लिए। मुझे ऐसी तकलीफ थी कि यार जिस चीज से वो इतने खुश हुए थे न। मैंने पहला ड्राफ्ट लिखकर डॉक साहब (डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी) को भेज दिया था। उसके तुरंत बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मैं मानसिक रूप से इतना त्रस्त हुआ कि मैंने कहा, डॉक साहब मैं इन दिनों कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर डॉक साब लगातार काम करते रहे। मैंने कहा हम डिले नहीं कर सकते तो आप काम करते रहिए, तो वे करते रहे। हमारा समय भी ऐसा है न कि डॉक साब खुद एक राइटर हैं, किसी लेखक के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी निर्देशक के साथ हूबहू तालमेल करके काम कर पाए। दुनिया के सारे बड़े निर्देशक काम करते ही हैं। उनको अपनी स्क्रिप्ट पर काम करना ही होता है। ...तो इस तरह जर्नी चलती रही। ...ये बात मैंने डॉक साहब को भी बताई कि मेरे पिताजी ने कहा, ‘तुमको किस बात का पैसा मिल रहा है।'वे कई बार कोट भी करते हैं।

क्या कहते हैं?वो सेट पर होते थे तो बाकियों से कहते थे कि

साळों तुम लोग राम से सीखो। राम के पिताजी कहते थे कि साळों तुम लोगों को पैसा किस बात का दूं मैं! (हंसते हुए) मैंने कहा सर ये मजाक की बात है...। पिताजी कहते थे कि तुमको यार हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी राइटर टाइप बनोगे। वो तो डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा के बगैर मैंने साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। 11वीं तक कुछ समय मैंने साइंस पढ़ी। वो सारे अक्षर ऊपर से इधर-उधर जाते थे। समझ मैं आ गया था कि विज्ञान पढ़ना अपने बस की बात नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि ‘यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लिखोगे, ये करोगे। ये क्या है?'मेरे पिता तो जानते भी नहीं थे कि राइटिंग भी एक धंधा है, कोई काम है। पत्रकार भी मैं बना था तो उन्हें लगातार लगता था कि ‘तुमको सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तुम चाहे बाबू हो जाओ, चपरासी हो जाओ। साला ये क्या है? कोई नौकरी है क्या? बणियों की नौकरी है।'लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ये काम करते हुए मैं बीबीसी में भी पहुंच सकता हूं। तब उन्होंने थोड़ा मेरे काम को गंभीरता से लिया। क्योंकि वो बीबीसी नियमित सुनते थे। और मेरे को बचपन से सुनाते रहे। वो अपब्रिंगिंग (परवरिश) ऐसी थी कि मैं लगातार संपर्क में रहता था दुनिया के।

बोस्निया-हरजेगोविना, चेकोस्लोवाकिया ये साले जितने युद्ध... इजरायल-फिलीस्तीन... आप लगातार बीबीसी सुनते हैं तो... आज भी बीबीसी वो एकमात्र मीडियम है जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज को उस तरह से देता है। हमारे अखबार तो अब इस तरह केंद्रित हो गए हैं कि अपने इलाके की, कॉलोनी की खबर ही देते हैं। तो मुझे लगता है मेरी पोलिटिकल (राजनीतिक) समझ उसी समय से विकसित हुई और कालांतर में... मेरा बेल्ट भी उस तरह का है जहां हर आदमी लोकल पोलिटिक्स पर बात करता है। मतलब हर आदमी सरपंच है। मतलब एक गांव में दस लोगों के नाम सरपंच होंगे। कि, ये सरपंच, सरपंच काणो, फलां सरपंच... जबकि कभी चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। किसी का नाम त्रिलोक सिंह है तो ... हमारे एक कॉमरेड हुआ करते थे इस नाम के... तो किसी का नाम त्रिलोकाराम है तो उसका कॉमरेड कहा करते थे। मतलब लोगों के नाम ही पोलिटिकल हैं। इमेज ही पोलिटिकल है। तो हम लोगों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई। वो दौर जब चुनाव प्रचार के लिए गांव में आते थे नेता लोग.. तो वो पूरा बेल्ट ही ऐसा है। और मुझे लगता है कि पूरा भारत ही ऐसा होगा। मुझे तो मेरी बेल्ट है इसलिए ऐसा लगता है। कि हर बच्चा पोलिटिकली कनेक्टेड होता है कहीं न कहीं। हम सब चीजें भूल जाते हैं जब पोलिटिक्स की बात आती है।

फिल्म क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र के इंसा को देख लें ...कहते हैं न कि रोशनी करने के लिए बत्ती (बाती) को जलना पड़ता है। आपकी वो जलन क्या रही है? जैसे एक तो आपने बताया कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत दुखद वक्त था। फिल्म के रचनात्मक पहलू से भी विलग से होने लगे थे। लेकिन जुड़े रहना था छोड़ना नहीं था उसको।मुझे लगता है एक गांव का बोध है न, ... एक

इनफिरियोरिटी कॉम्पलैक्स (हीन होने की भावना) हमेशा चलता था। अभी भी चलता है। वो

इनफिरियोरिटी कॉम्प्लैक्सनहीं है,

बेसिकली (मूलत:) एक संकोच है। जब पत्रकारिता मैंने चुनी, तो पत्रकारिता एकदम अलग

फील्डहै। वहां अगर आपको संकोच है तो आपकी अयोग्यता है।

कॉन्फ्रेंसमें सवाल नहीं पूछते हो, बोलते नहीं हो तो, वाचाल नहीं हो तो, ये आपकी अयोग्यता है। और शुरुआती दिनों में बहुत घबराहट होती थी। किसी भी

प्रेस कॉन्फ्रेंसमें किसी से सवाल पूछने में घबराहट होती थी। एक तो गांव से आए थे, दूसरा मेरे यहां जो पूरा बैच था

जर्नलिस्ट्सका, मैंने देखा कि मैं एकमात्र ऐसा आदमी था जो सीधे गांव से आया था। किसी के पिता यहां नौकरी करते थे,

अपब्रिंगिंगयहीं हुई, शहरी स्कूलों में पढ़े।

रूट्सगांव में थे लेकिन वो पहली

जनरेशननहीं थे। वो पैदा शहर में हुए। गांव से जुड़े रहे। मैं एकमात्र ऐसा था जिसका बचपन गांव में बीता था तो वो एक डर हमेशा रहता था। जब समझ विकसित हुई तो धीरे-धीरे वो डर गुस्से में तब्दील हो गया। अराजक चीजें देखकर गुस्सा आने लगा। जैसे ‘जेड प्लस'का पूरा जो आइडिया है वो गुस्से का आइडिया है। जिसपे आपको हंसी आएगी। लेकिन मुझे गुस्सा। मैं भास्कर के चौराहे पर (जयपुर) खड़ा हूं, पंंद्रह मिनट तक धूप में सिर्फ इसलिए खड़ा हूं... एक फर्जी कोई वीआईपी जा रहा है। है ना, और कौन मारेगा उसको? कई बार लगता है कि कौन मारेगा? और मार देगा तो सवा सौ अरब का देश है कोई और खड़ा हो जाएगा। आप अपनी ही जनता को हत्यारा समझने लगे। आप अपने ही लोगों को

क्रिमिनलसमझने लगे। ये कैसी डेमोक्रेसी? ये जो गुस्सा था।

आपको बताऊं कि हम लोग जब यहां कॉलेज में थे, दोस्त के साथ रामबाग में घुसे,

फाइफ स्टार होटलहै न राम बाग। हम आधे रास्ते घुस गए थे। गार्ड ने हमारी हालत देखकर कहा कि बुलाओ इधर वापस। तो मतलब वो

कॉन्फिडेंसहममें नी था। वरना हम कहते कि हम

गेस्ट हैं। हमको जाना है। उसने बुलाया कि ‘ऐ इधर आओ, कहां जो रहे हो?'मैंने कहां, जा रहे हैं भई। बोला, ‘क्या करने जा रहे हो?'बोला, होटल देखने जा रहे हैं। बोला, ‘भागो यहां से होटल देखने की चीज नहीं है।'तो सुरेंदर मेरा दोस्त था, वो बोला कि यार इनसल्ट हो गई हमारी, बेइज्जती हो गई हमारी। कई साल बाद मैं जब पत्रकार बना तो मैंने सुरेंदर से कहा कि चलो आज रामबाग में हम चाय पीकर आएंगे और कोई रोकेगा नहीं। तो आपका पूरा गुस्सा कहीं न कहीं आपके भीतर था। तो वो पूरा प्रकरण है कि आप सड़क पर खड़े हो, यूं ही, कोई वजह ही नहीं है, और क्यों? क्योंकि साब, वीआईपी गुजर रहा है। तुमको क्यों चाहिए सिक्योरिटी? आपने देखा एक मुख्यमंत्री बना वो वेगनआर में चलता रहा। आप उसके लाख मजाक उड़ाएं। है ना। आपका एक सीएम स्कूटर पे भी चलता है। मनोहर पर्रिकर या जो भी है। मैं पोलिटिकल छोड़ भी दूं कि वो ‘आप'का है या ‘बीजेपी'का है, लेकिन करते हैं न लोग। आपका एक मंत्री था, मेरे ख्याल से इंद्रजीत गुप्त (1919-2001)। जब गृहमंत्री थे वो एक फ्लैट में रहते थे। उन्होंने कभी सरकारी आवास नहीं लिया। उन्होंने गार्ड हटा दिए, बोले, ‘ठीक है कोई मारेगा तो मार देगा, क्या फर्क पड़ता है।'तो आपको मार देगा, क्या हो गया? आपके मारे नहीं है क्या।

जेड सिक्योरिटी में आपका प्रधानमंत्री मारा गया। है ना। बेअंत सिंह,

जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, उनका भी

मर्डर। तो जिसको मारना है, जिसने तय कर लिया है वो आपको

सिक्योरिटी में भी मारेगा। इसके लिए मेहरबानी करके आप सब लोगों को परेशान मत करिए। मैं बार-बार कहता हूं ये आपके मूल अधिकार का हनन है। आप चलते हुए किसी आदमी को सड़क पर कैसे रोक सकते हो? नहीं आप रुक जाइए। क्यूं? क्योंकि हम जाएंगे। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें हमेशा

वीआईपी ट्रीटमेंटमिलता है। मैं असहज होता हूं। आपके लिए प्रेस... एक कोने में । दुर्भाग्य से हमारी बिरादरी में बहुत कम लोग

सेंसिबल तरीके से पेश आते हैं और हमारे जैसे शहरों में तो इस हेकड़ी में चलते हैं कि उनको सबकुछ आता है, हम सब जानते हैं।

वो लाइसेंस मान लेते हैं।लाइसेंस मान लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे कितने

जूनियर बच्चे होते थे पत्रकारिता में, मैं उनको कहता था ये हेकड़ी निकालो। तुमको खबर चहिए, तुमको वो चहिए, तुमको जगह नहीं मिल रही है नाटक देखने के लिए तो तुम नाटक में

नॉनसेंस क्रिएटमत करो, चुपचाप पीछे जाके बैठ जाओ। ये नहीं कि ‘प्रेस के लिए जगह नहीं छोड़ी।'‘ये प्रेस की जगह कोई बैठ गया।'बैठ गया तो बैठ गया। पहले आओ पहले पाओ। तुम एक तो नाटक शुरू होने के आधे घंटे बाद आते हो, दस मिनट नाटक देखते हो, चले जाते हो और फिर जाके उस पर टीका लिखते हो, टिप्पणी लिखते हो, कि नहीं भइय्या हम तो बहुत मशहूर हैं, हमने तो बड़ी टिप्पणी लिखी। तो इस गुस्से से आइडिया आया और मुझे लगता है कि इस गुस्से का तभी मजाक उड़ाया जा सकता है जब असलम पंचरवाले को

जेड सिक्योरिटीदे दी जाए। और असलम पंचरवाला ये साबित करेगा कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है।

इसे गुस्से में कहने में या हंसा के कहने में स्टोरी या बात कितनी गंभीर रह पाती है? कितनी प्रभावी रह पाती है?इस मामले में आप परसाई जी को देखिए। हम हिंदी साहित्य के हैं तो इसमें शरद जोशी और हरिशंकर परसाई हमेशा ऊपर रहते हैं। आप देखिए, उन दिनों में, मैं जब परसाई जी को पढ़ रहा था तो आप पढ़ते-पढ़ते हंस रहे हो, और अकेले हंस रहे हो। पत्नी कहती कि ‘तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या तरीका है?'परसाई जी सिखाते हैं कि यार आप सबसे बड़ा हमला जो है किसी को हंसाके भी कर सकते हो। क्यूं? क्योंकि

प्रीची नहीं लगता है और आप अपनी बात कह देते हो।

और इसके पीछे शायद ये भाव भी छुपा रहता है कि आपका बड़े से बड़ा दुश्मन ही क्यों न हो उसको भी आप सबकुछ अहिंसक तरीके से ही ...कहोगे...

असलम का रोल आदिल ने किया। जब आपको पता चला कि वो रोल निभाने वाले हैं तो क्या उन्होंने आपसे भी बात की? लगा कि यार ये बंदा तो अब खींच लेगा रोल को जबरदस्त तरीके से?मैंने सबसे पहले आदिल को ‘इश्किया'में देखा था। तब मैं तो उनको जानता ही नहीं था पर मैंने कहा, यार ये कौन है? फिर जब जाकर मैंने

नेट पर

सर्च किया कि विद्याधर वर्मा कौन है? तो देखा ये आदिल हुसैन है। उस दिन से मैं

फॉलो कर रहा था। और जब डॉक साब ने कहा कि, ‘एक ब्रिटिश फिल्म में लीड होने वाला है और एक बड़ा एक्टर है। तुम चिंता मत करो तुम्हारी फिल्म के लिए बड़ा

जेनुइन एक्टर आएगा।'फिर जब उन्होंने कहा कि आदिल हुसैन करेंगे तो मैंने कहा, यार डॉक साब, मैं फैन हूं उस आदमी का, अद्भुत है। ‘इश्किया', फिर ‘इंग्लिश विंग्लिश', फिर ‘लाइफ ऑफ पाई'मैं देख चुका था। लुटेरा... ‘लुटेरा'देख चुका था। मतलब कितनी सारी फिल्में हैं जिसमें वो अलग दिखता है। तो मैंने कहा, डॉक साब कॉमेडी, ... कॉमेडी कैसे करेगा आदिल? उसके तो सारे रोल ही अलग रहे हैं। बोले, ‘तू विकीपीडिया पे जाके पढ़ इसके बारे में।'तो मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा तो पाया कि आदिल स्टैंड-अप कॉमेडियन था। मतलब अपने शुरुआती सात सालों में उसने स्टैंड-अप कॉमेडियन बनकर जीवन गुजारा। तो मैं फिर आश्वस्त हो गया।

ऑबवियसली वो डॉक साब का अधिकार था। अपनी कास्टिंग, अपने एक्टर लेना। वो माध्यम निर्देशक का है। मुझे लगता है सबसे सही चुनाव उन्होंने आदिल के रूप में किया।

ऐसा लगता है कि ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर'अगर नवाज की वो फिल्म है जिसके लिए उन्हें याद करेंगे, या ‘शूल'और ‘सत्या'मनोज की हैं, आदिल के लिए ‘जेड प्लस'है?बिलकुल। ये फिल्म आदिल के लिए पूरा

ब्रैकेट तोड़ देगी। आदिल के बारे में लोगों की इमेज तोड़ देगी। ट्रेलर आते ही लोग तारीफ करने लगे थे।

इतना आक्रामक ढंग से प्रेम में है अपनी बीवी के साथ, रोड़ पर चप्पल उठाकर दिखा रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपने पड़ोसी से लड़ रहा है, मां-बहन की गाली अपने ही फ्लो में निकाल रहा है... और उन्होंने अपने आप को बहुत बदला है। पूरा कायापलट कर लिया है।वो अभिनय की पूरी संस्था है। एक तो इतना सहज आदमी है वो। जैसे मैं मजाक कर रहा था, अभी प्रमोशन जब चल रहे थे। तीन दिन पहले की ही बात है। मैंने कहा, आदिल सर एक फिल्म साइन कर लो आप। क्योंकि 28 (नवंबर) के बाद तो आप पकड़ में आओगे नहीं। बोले, ‘नहीं नहीं, आप तो लाओ, आपकी तो करूंगा मैं।'

![]() |

| Ramkumar with Adil. |

वे एक असमी फिल्म बना रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में वे बोले कि मैं अपने आपको डायरेक्टर नहीं कहूंगा। बड़ा एरोगेंट (अहंकारी) फील होता है डायरेक्टर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो। मैं कॉलेबोरेट (भागीदारी/सहयोग) कर रहा हूं राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ। ये कितनी अच्छी बात है कि राजस्थान की पृष्ठभूमि की, वहीं के बंदे की लिखी कहानी में उन्होंने अभिनय किया और अब असम में जाकर वहां की भाषा वाली फिल्म बना रहे हैं।मतलब मैं तो ये कह रहा हूं ...कि जब आदिल से मैं रूबरू मिला... एक तो

स्क्रीन इमेजअलग होती है... मैं पहली बार जब होटल में उनसे मिला तो आप पहचान नहीं सकते कि ये फतेहपुर का आदमी है कि अासाम का है। जबकि भौगोलिक रूप से आप इतने दूर हो। वो बिलुकल वैसा का वैसा है। फतेहपुर का आदमी।

बाकी कौन से कलाकार फिल्म में आपको बहुत प्रभावी लग रहे हैं?मुझे लग रहा है सब लोगों ने बहुत अद्भुत काम किया है। जैसे मुकेश (तिवारी) ने बहुत अद्भुत काम किया है लंबे समय बाद। और मुकेश से मेरा बहुत पुराना राब्ता है। जयपुर आते-जाते रहते हैं। हम लोगों ने एक हिंदी फिल्म पहले लिखी थी और उसमें मुकेश संयोग से थे।

अजय जी (ब्रह्मात्मज) थे। अजय जी ने उनसे कहा, ‘आप जयपुर जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं वहां।'तो आते ही वो बोले कि ‘अजय जी को कौन जानता है यहां?'मैंने कहा, मैं जानता हूं। तब से हमारा एक याराना हो गया है। जब ‘जेड प्लस'की स्क्रिप्ट गई मुकेश के पास तो बोले, ‘डॉक साब अद्भुत है। राइटर कौन है?'तो बोले, ‘राइटर तुम नहीं जानते मुकेश। राइटर रामकुमार सिंह है।'बोले, ‘राजस्थान से है कोई? राजस्थान में तो एक रामकुमार सिंह को मैं भी जानता हूं।'तो बोले, ‘हो सकता है वो ही हो, इतने कितने रामकुमार सिंह हैं, वो ही हो।'बोले, ‘वही हैं जो पत्रकार हैं?'तो बोले, ‘हां वही है।'बोले, ‘अरे यार डॉक साब।'और फिर फोन आया मेरे पास। बोले, ‘यार मुझे पता ही नहीं है कि ये स्क्रिप्ट तुमने डॉक साब के साथ लिखी है।'वो बहुत अभिभूत थे। रिसर्च के मामले में भी वे बहुत अच्छे हैं। और आदिल। एक दिन सुबह-सुबह तो आदिल घूमने निकल गए। थोड़ी देर बाद आए। पूछा क्या कर रहे थे? तो बोले, ‘यार सारे पंचर-वंचर वालों से मिलकर आया मैं। देखकर आया कि कैसे क्या करते हैं? पूछा कैसे निकालते हो?'मतलब वो शोध में लग गए। दो दिन पहले वहां पहुंचे तो सारे पंचरवालों से दोस्ती कर ली। ये समर्पण यार कोई सुपरस्टार थोड़े ही न कर सकते हैं।

फतेहपुर की कौन सी फिल्में आपको बहुत अच्छी लगती हैं? जो फतेहपुर में शूट हुई हैं या शेखावाटी की कहानी वाली हैं?मेरे ख्याल में ‘गुलामी' (1985, जे. पी. दत्ता) फतेहपुर में हुई है। उसके अलावा और मेरे को कोई याद नहीं आ रही है। जैसे ‘भोभर'हमने बिरानिया में बनाई थी। और फतेहपुर को मैंने जब कैरेक्टर रखा तो मुझे लगता था कि यार अपना कस्बा है और नाम भी वही रखा, फतेहपुर ही रखा। बाकी कहानी काल्पनिक है लेकिन कस्बा रियल है। उसके ऐतिहासिक

रेफरेंस भी हैं। शेरशाह के समय के और बहुत सारे

रेफरेंस हैं। और बहुत बड़ी

हिस्ट्रीहै यहां की। जो नवाब ने फतेहपुर के आसपास पूरा जंगल वक्फ किया है, वो पूरी जमीन अभी भी है, वो बीहड़ और इतना बड़ा एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। फतेहपुर नवाब ने वो पूरी जमीन छुड़वाई थी। उसके पीछे बड़ी

इंट्रेस्टिंग कहानी है। जिस पर मैं कभी काम करना चाहूंगा। कि वो घोड़ा नवाब का चलता था और जितनी दूर चलता था वो जमीन नवाब की हो जाती थी। वो कहता था ये छोड़ दो चरागाह के लिए।

पोएटिक रूप से भी फतेहपुर मुझे बड़ा

इंट्रेस्टिंग लगता है। जान कवि होते थे, ‘कायमरासो'जिन्होंने लिखा और ये जो आप बाबा फरीद की परंपरा में कह लो या

हिस्टोरिकल मुझे नहीं पता लेकिन... ‘कागा रे कागा इतनी अरज चुन चुन खइयो मांस...'ये हम मीरा में पाते हैं, बाबा फरीद में पाते हैं, लेकिन हमारे जो शायर मित्र हैं उर्दू के जानकार, वो कह रहे हैं कि ये बिंब सबसे पहले... फतेहपुर नवाब की लड़की शायरा थी उसने कहा था और उसका

रेफरेंस है। तो कविता और

लिट्रेचर के

पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत

इंट्रेस्टिंग जगह है। हमारे हिंदी में बहुत से महत्वपूर्ण लोग यहां से रहे हैं। शरद देवड़ा वगैरह थे। कारोबारी रूप से तो पूरा शेखावाटी ही माना हुआ है। मुझे हमेशा लगता है कि अपनी जमीन के प्रति हमेशा देना चाहिए कि लोग याद करें।

ये एक लालच था कि मेरी जगह मेरी फिल्म में अमर हो जाए।नहीं तो उसका नाम मैं रसूलपुर कर सकता था, लक्ष्मणगढ़ कर सकता था, राजगढ़ कर सकता था। फतेहपुर ही रखा और मुझे लगता है वो बदला भी नहीं है फिल्म में। और फतेहपुर फिल्मी नाम भी है। फिल्मी लिहाज से भी कहते हैं न कि टंग ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे से आ जाए दिमाग में।

‘गुलामी'कैसी लगी थी आपको?अच्छी थी। मल्लब मुझे अच्छी लगी थी। थोड़ी सी कमर्शियल थी, वो जो होती है सिनेमा की अपनी मजबूरी। बाकी ये (कहानी) फैक्ट था। पूरी हिस्ट्री का वो सूदखोरी वाला मामला आज भी है। हमारे पूरे समाज के टुकड़ों में आज भी है। कहानी तो उसी एरिया की थी। अच्छी लगी थी।

‘भोभर'अब देखते हैं तो क्या लगता है स्क्रिप्ट को कितना कस सकते थे? क्योंकि अब ‘जेड प्लस'के इतने स्क्रिप्ट सेशंसका अनुभव है।उसकी स्क्रिप्ट गजेंद्र (श्रोत्रिय) ने लिखी थी, मैंने डायलॉग लिखे थे। उसकी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों ने बहुत जल्दी में बनाई थी। आठ दिन में हमने पूरी फिल्म शूट कर ली थी। इस फिल्म को (जेड प्लस) को साठ दिन में किया, उसको आठ दिन में किया। तो आठ और साठ का जो

डिफरेंस है वो दिखता है। सिनेमा कभी भी - अब हम लोगों ने भी सीखा कि - कोई जल्दी का माध्यम नहीं है। ठीक है जुनून है लेकिन इस जुनून में भी उतना ही टाइम देकर उसी

डेडिकेशन के साथ बनाना चाहिए।

एक ये भी है न, कि आपने फिल्म जितनी आत्मीयता से बनाई है, उसको सामने वाला जिस प्रोडक्ट के तौर पर देखता है, वो कितना दुख देता है? या कितना सहज हैं उसे लेकर? कि हां ऐसा तो होना ही था?नहीं, मैं इसलिए

कम्फर्टेबल हूं कि.. हमको पहले दिन से ही ये संदेह रखना ही नहीं था। जो देखेगा वो तो अपने तराजू पे तौलेगा। अब अगर आप उसे

कम्युनिकेट नहीं कर पाए हो और उसे हर बार बताना पड़े कि ये ग्लास मैंने इसलिए रखा है यहां तो फिर मतलब नहीं है। किसी भी कविता में हर बार कवि आकर आपको व्याख्या नहीं दे सकता। अब नाटक में तो आप तुरंत सवाल कर लो या सामने कथा पाठ हो रहा है तो आप सवाल कर लो कि क्या है? लेकिन सिनेमा इस किस्म का माध्यम है कि एक आदमी कलकत्ता में देख रहा है दूसरा आदमी लंदन में देख रहा है। आप कहां-कहां जाके कहेंगे कि ये ग्लास क्यों रखा था आपने? और ये सीन को करते हुए हमारे यहां जनरेटर का डीजल खतम हो गया था। उसको क्या मतलब है?

नहीं, उनको लेकर आपको नहीं लगता कि जो देख रहा है वो सिर्फ कह रहा है कि यार मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है लेकिन जो मर्म है उसको वो नहीं जानना चाह रहा है? नहीं समझ रहा है? वो प्रोडक्ट वाला भाव जो ला रहा है। आजकल हो गया है कि हर दर्शकरिव्यूअर बनने में लगा है अच्छी नहीं है, मजा नहीं आया, इसमें ये सीन बहुत अच्छा था, ये बहुत बुरा था और वो उसको कमोडिटी की तरह देखते हैं कि साहब थियेटर से बाहर निकले, खत्म जेड प्लस। लेकिन जेड प्लस का जो मैसेज है न कि जो आपमें गुस्सा था कि मैं खड़ा हूं वीआईपीका टोला निकल रहा है वो गुस्सा उन तक न रूपांतरित हो तो फिर फायदा न हो?अब इसका तो अपन कैसे कर सकते हैं? मतलब आप देखिए कि साहित्य में एक भाव है न, कि जो

कैथारसिस है आपका, या रसास्वाद है, या जिसको आप ब्रह्मांनद सहोदर कहते हैं, ये जो आनंद है वो हर आदमी का अपना होता है। देखने का

परसेप्शन अपना है। दुख होता है, आपको लगता है कि आप कहना चाह रहे थे कह नहीं पाए। आपको

अल्टीमेटली और

कम्युनिकेटिव होना चाहिए। हमें

कम्युनिकेशन सिखाया गया था अखबार के लिए, तो यही तो सिखाया गया था न कि आसान भाषा में लिखो।

मैक्सिमम लोग समझें ऐसी भाषा में लिखो। तो मुझे लगता है कि सिनेमा की भाषा वही भाषा होनी चाहिए। जो

मैक्सिमम कम्युनिकेटिवहो। वो

कम्युनिकेशनआपके

टारगेट ऑडियंसतक जाए। अब ‘हैदर'है तो ‘हैदर'उस ऑडियंस को बाकायदा

हिट करती है जो ऐसा सिनेमा देखना चाहती है। पांच हजार लोगों को नहीं करती, ...कि अरे यार लंबी है बहुत।

ओके, इट्स ओके।लेकिन अगर दस लोगों को भी

कम्युनिकेट कर रही है तो इसका मतलब है कि जो कहना चाह रहे थे वो पहुंच गई। जहां तक कमर्शियल है या नहीं है वो तो निर्माता का काम है। कि उसने पैसा कमाया, गवांया।

ऑबवियसली पैसा कमाएगा निर्माता तो अगली फिल्म बनाएगा। लेकिन मुझे लगता है एक क्रिएटिव आदमी के लिए संतोष वही है जो मैं बताता हूं, देखिए। इतना बड़ा सुख आपको बताऊं। कि ‘भोभर'की स्क्रीनिंग हुई आईनॉक्स में और

रोलिंग क्रेडिट्सचल रहे थे। सब लोग जा रहे थे, पर आपका एक मोह रहता है कि पहले सारे

क्रेडिट्स चले जाएं। उसी समय जो

उशर होता है, लड़का जो टॉर्च लेकर दिखाता है - उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं? वो बिलकुल

ले-मैनहै। बनीपार्क में यहीं जयपुर में वो आकर मेरे पास खड़ा होकर कहता है कि ‘सर क्या फिल्म है!'मैंने कहा, अच्छी लगी तुमको? मुझे तो कुछ ऐसे ही लगी। बोला, ‘नहीं सर, राजस्थानी में तो मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी।'मैंने कहा, सच्ची में तुमको अच्छी लगी? बोला, ‘अरे सर क्लाइमैक्स में तो रुला दिया। मेरे को तो मजा आ गया।'वो मेरे को जानता ही नहीं। आपको बहुत अच्छा लगता है यार। भीतर से आपको लगता है यस आपने

कम्युनिकेट किया। और ये रियल किस्सा है।

![]() |

| Poster of Bhobhar. |

मतलब एक आदमी भी हो तो काफी है?हां, बहुत है। हम सीकर गए। वहां पूछा कि क्या

रिस्पॉन्स है? तो उनने कहा ठीक है। उन्हें पता ही नहीं हम कौन हैं। हमने कहा शो कब है? बोले, ‘चल रहा है, अगला शो डेढ़ घंटे बाद है।'पूछा, कैसी जा रही है? कैसी है? चर्चा तो बहुत सुनी है। बोले, ‘नहीं अद्भुत फिल्म है।'मैंने कहा आपने देख ली? बोले, ‘हां देख ली। रात को देखी। मैं आज बच्चों को दिखाना चाहता था लेकिन वो एक सिणगारी ताई है ना इसमें वो थोड़ी गड़बड़ है। तो वो फैमिली वाला मामला फिर बैठता नहीं है। थोड़ा

ट्रेडिशनली बच्चों के साथ देख नहीं सकते। थोड़ी गड़बड़ बातें करती है।'यार हम स्क्रिप्ट लिखते समय कहते थे कि ये ताई एकदम

रॉ है, जमीन से जुड़ी है क्योंकि ऐसा कैरेक्टर गांव में बात करता है। औरतें अपणी बातें करती हैं। हम

रियलिस्टिक हैं लेकिन हमारा दर्शक कितना अलग किस्म का है। उस आदमी ने कहा कि मैं फिल्म अपने परिवार को इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वो ताई है। वो न हो तो भाईसाब फिल्म ऐसे (हिट) हो जाती। मैंने कहा, हम एक बार देख सकते हैं क्या प्रोजेक्शन रूम में? बोले, ‘आप कौन हो?'मैंने कहा, हम तो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो उसने कहा, ‘अरे भाईसाब फिर तो आप देखो।'एक लेखक की संपत्ति क्या होता है, पाठक ही होता है। एक आदमी भी फोन कर देता है न, कि साहब मजा आ गया तो आप तो संतुष्ट हो जाते हो। निर्माता चाहे न संतुष्ट हो। वो उसकी तकलीफ है। हम रचनात्मक आदमी पैसे के लिहाज से नहीं सोच सकते। हमको लगता है जो कह रहे हैं वो

कम्युनिकेट हो जाए।

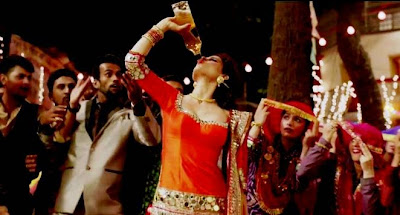

राजस्थानी सिनेमा में कौन सी फिल्म आपको सबसे पसंद है?वैसे ‘बवंडर' (2000) अच्छी लगी थी मुझे। बाकी तो हमारा सारा सिनेमा मेलोड्रामा का है। जैसे हमारी सबसे बड़ी सुपरहिट जो थी, ‘बाई चाली सासरिए' (1988)। अच्छी थी।

सिनेमैटिकली। जनता के नजरिए से। लेकिन वो वैसी ही फिल्म थी, मसाला बॉलीवुड फिल्म जैसी। मैं कभी ऐसी फिल्म एंजॉय नहीं करता हूं।

ब्लैक एंड वाइट ‘बाबा रामदेव' (1963) कैसी लगी थी? महिपाल अभिनीत।देखी नहीं।

नीलू वगैरह जो स्टार रहे हैं राजस्थानी सिनेमा के....मुझे कभी थ्रिल नहीं किया क्योंकि नीलू का जो समय है मेरा बचपन रहा होगा। उस तरह से हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाए लेकिन मुझे लगता है एक स्टार हो तो भला होता है सिनेमा का यार। आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। हालांकि उसके नुकसान भी हैं जो हिंदी में हम स्टार के नुकसान देखते हैं। फिर आप स्टार केंद्रित हो जाते हो। जो बीमारी राजस्थानी सिनेमा में है। स्टार्स से कल्पनाशीलता या मौलिकता भी प्रभावित होती है। अब सोचिए कि कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग कि शाहरुख खान असलम पंचरवाला बन सकता है।

हो सकता है 20 साल बाद वो बन जाएं, 30 साल बाद बन जाएं?हो सकता है। अपने

क्रिएटिव सैटिस्फैक्शनके लिए। बाकी अभी तो वो ताले तोड़ने में (हैप्पी न्यू ईयर) ही लगे हैं। वो ठीक है, उनका अपना निर्णय है। लेकिन ... जैसे अमिताभ बच्चन अब साइकिल चला रहे हैं (पीकू)।

हां, चला रहे हैं...है न। वो न चलाएं तो भी काम चले उनका। वो कह सकते हैं, नहीं भई मेरे से नहीं चलेगी। 70-75 साल का बुजुर्ग कहे कि मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे को क्या पड़ी है। ठीक वैसे ही... सलमान खान क्यूं पंचर लगाएगा? क्यों टायर को छूएगा? सितारा है।

राजस्थानी में आपको लगता है अच्छी फिल्में बनेंगी कभी?बिलकुल बनेंगी, मुझे उम्मीद हैं।

पास बैठे उनके दोस्त दुष्यंत कहते हैं...‘लाजवंती'रिलीज होगी न अभी, बनी है।

हां ‘लाजवंती'है पुष्पेंद्र सिंह की ...लेकिन उसको मुख्य मायने में राजस्थानी कह सकते हैं? क्योंकि यहां शायद कोई जानता ही नहीं होगा उसके बारे में, वो फिल्म फेस्टिवल्स तक ही सीमित है।

दुष्यंत:ना रिलीज होगी। ये समस्या तो बाजार की समस्या है, राजस्थानी सिनेमा का संकट नहीं है। राजस्थानी में फिल्म बनी है। रिलीज नहीं हो पा रही तो वो एक अलग समस्या है। फिल्म तो राजस्थानी की ही है।

लगातार इस भाषा की फिल्में बनती रहे वो हिसाब क्या पचास साल में भी क्या आ पाएगा? भाषा की बात भी है, कि यहां शहर-शहर, गांव-गांव भाषा बदल जाती है। जैसे बंगाली है तो एक ही बंगाली है।दुष्यंत:नहीं है बंगाली पूरे बंगाल में एक जैसी।

रामकुमार:कहीं भी नहीं है, भाषा तो एक जैसी कहीं भी नहीं है। कमर्शियल ढांचे की ओर से ये तर्क दिया जाता है। भाषा तो वैसे ही बदलेगी। बिहार में, यूपी में कहीं भी बदल जाएगी। भाषा उसी दूरी पर बदलती है।

तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं है?रामकुमार:सिनेमा अपने आप में एक अपनी भाषा है। अपने आप में इडिंपेंडेंट भाषा है। हम इटालियन फिल्म देखते हैं कभी लगता है क्या कि हम इटालियन देख रहे हैं? सबटाइटल भी तो होता है उसमें।

कम्युनिकेटिव चीज ही तो महत्वपूर्ण है। आप मेरे को बताएं उदयपुर में राजस्थानी बोलने वाला आदमी शेखावाटी में बोलेगा, समझ में आएगा। और इतना ही

कम्युनिकेशन होता है। अलवर वाला आके जयपुर में बोलता है, तो आएगा ही। सब समझ में आएगा, एक आध शब्द कोई ऊपर-नीचे होगा। ये तो एक साजिश है कि नहीं साब ये नहीं है वो नहीं है। कैसी बात करते हो? अब ‘छे'और ‘है'ही तो फर्क है। आप सीधे के सीधे बोलो सारी भाषा समझ में आती है।

दुष्यंत:जब हिट था राजस्थानी सिनेमा तब कौन सी भाषा थी?

वो बहुत सीमित जगह रिलीज होती थी?दुष्यंत:हिट तो होती थी न।

कमर्शियली वायेबलथी उसी भाषा में।

रामकुमार:समझ में आ जाती है। मेरे को आप एक बात बताइए, अपने यहां जो सिनेमा आया है इन दिनों में - पान सिंह तोमर। ‘पान सिंह तोमर'की भाषा क्या थी। खास उस जगह की। उन्होंने तो सबटाइटल के साथ रिलीज की थी। मैं कहता हूं सबटाइटल न भी होते तो उसके

कम्युनिकेशन में क्या फर्क पड़ता था। मोड़ा-मोड़ी... यार ... मैं तो खैर जानता था ... जान जाते लोग... तीन बार बोलते न मोड़ा-मोड़ी, तो समझ जाते। बिंब भी तो है। सिनेमा में सामने चित्र भी तो दिख रहा है। कैरेक्टर भी तो सामने है। वीडियो आपके सामने है। आप देखो अंगरेजी की हम फिल्में देखते हैं, मुझे तो यार आधी भाषा समझ में आती है, मैं तो सबटाइटल में पढ़ता हूं। लेकिन आप सबटाइटल न भी देख रहे हो तो आपको फिल्म समझ में आती है। उतना रस नहीं ले पाते, लेकिन राजस्थानी में ये समस्या नहीं है। बीकानेर से लेकर डूंगरपुर तक आप बोलेंगे समझ में आएगा।

एक्सट्रीम बॉर्डर्सपर लगेगा आपको दूसरी भाषा का

टच लेकिन एक

वाइडरसमाज को एक

वाइडर ऑडियंसको जोड़ती है। और बनेगी, फिल्म बनेगी। पंजाबी (सिनेमा) खड़ा हो गया है, हमारे सामने देखते-देखते ही। पंजाबी सिनेमा इतना बड़ा हो गया कि हॉलीवुड की फिल्में डरती हैं उसके सामने अपनी फिल्म लाने से। मराठी सिनेमा कितना रिच सिनेमा है। अब ‘फैंड्री' (2013, नागराज मंजुले) में जो भाषा यूज हुई है, वो दो-चार डायलॉग ऐसी ही भाषा में है जो सिर्फ एक खास कम्युनिटी बोलती है। और फैंड्री सूअर को कहते हैं। वो फैंड्री मराठी का शब्द नहीं है। जो सुअर पकड़ने वाले लोग हैं न, उनकी ही भाषा में फैंड्री सूअर को कहते हैं। उनके रिश्तेदार और बच्चे आते हैं, एक शादी-वादी का सीन है, उसकी बच्ची को देखने आते हैं तो वो आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं। वो मराठी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटिव है।

पीयूष मिश्रा से मुलाकात हुई थी चंडीगढ़ में काफी वक्त पहले। बातचीत हुई। जिस इमेज की वजह से हम उनसे बात करते हैं कि दिल्ली वाले पीयूष मिश्रा, ‘गुलाल'में वो गाना लिखने वाले पीयूष मिश्रा, उनमें अब काफी बदलाव आ गया है। वो कहते हैं कि यार फर्जी बात है सब। वो कहते हैं ‘बॉडीगार्ड'बहुत अच्छी फिल्म है। अगर 100 करोड़ कमा रही है तो सक्सेसफुल है, उसके ऊपर आप सवाल मत खड़े करो। आप क्या कभी इस लॉजिक पर आएंगे या आना चाहेंगे? या अभी भी इसी लॉजिक पर हैं कि उसको हमने स्वीकार कर लिया है, बॉलीवुड शब्द को, बॉडीगार्ड को, रेडी को, कोका कोला को।एक्सेप्ट किया हुआ ही है। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं तो मेरी बात कर सकता हूं। वो (बॉडीगार्ड) लिखना आसान है। मतलब बहुत आसान है। जब आपके पास एक सितारा है, आप तुरंत लिख दोगे, चार डायलॉग। वो

स्टार ड्रिवनफिल्म है। वो अच्छी-बुरी है मेरे कहने से भी क्या फर्क पड़ेगा। और वो सच्चाई है। लेकिन मुझे वो

सैटिस्फैक्शननहीं देता वो लिखना। मेरी कोई एक दिन मजबूरी हो गई कि कमा कर खाना ही है तो लिखूंगा। लिखूंगा। मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन वो रमता नहीं है। वो सिनेमा देखने भी मैं नहीं जाता। वो तो मेरी मजबूरी है। अब देखिए मैं रिव्यू करता था तो जब भी मैं कोई ऐसी फिल्म देखता था, जैसे सलमान की फिल्म आई... अापने दो लाइन भी उल्टी लिख दी तो आप देखिए आपके फेसबुक के नीचे ऐसे कमेंट आते हैं कि ‘साले तू फिल्म समीक्षक समझता क्या है?'‘ऐ हरामी सल्लू भाई को ये कहता है...।'तो ठीक है। अब ऑडियंस है वो। उसको तो क्या कहूं मैं। अच्छी फिल्म तो नहीं है वो। अच्छी फिल्म तो नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

भारत में जो भारतीयता थी - तिरंगे वाली भारतीयता नहीं - जैसे हम आपस में रहते आए हैं वो भारतीयता, आपको लगता है कि अब भारत जिस रास्ते निकल गया है जो तथाकथित विकास वो पकड़ना चाह रहा है या जो तथाकथित कॉरपोरेटाइजेशन वो लाना चाह रहा है... इस बीच आज से 40 या 30 साल बाद वो बनी रहेगी?नहीं, नहीं रहेगी।

और फिर कैसे और कितना सहज आप उसमें हो पाएंगे?सहज नहीं... मुझे लगता है ये एक सतत

स्ट्रगल है। आप ये देखिए कि हम लोग वो भी नहीं हैं जो वैदिक काल में थे और हम थोड़े से वो भी हैं। एक

जनरेशन पूरी लगातार स्ट्रगल करती है। संस्कृत के लिए एक पूरी

जनरेशनस्ट्रगल कर रही है, न केवल कल्चर के लिए बल्कि भाषा के लिए भी। कल्चर और भाषा में अंतरसंबंध है। वो नहीं रहेगी लेकिन सर आपके पास उपाय नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है। आप देखिए कि आज से 20 साल पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते तो आपको लखनऊ का आभास होता था, जयपुर एयरपोर्ट को देख लीजिए, आप मुंबई उतरो, आप दुबई उतरो सबकुछ एक जैसा है। यूनिवर्सल। आप खाने में देख लीजिए। आप यहां पिज्जा खा लो, आप वहां खा लो, आप कहीं खा लो। आपका खाना खतम हो रहा है साब। खाने-पीने का कल्चर खतम हो रहा है। और ये बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से। अब इसका दुख मनाने का कोई अर्थ नहीं है।

एक लाल सिंह दिल जैसे व्यक्ति भी रहे जो कहते रहे, ‘मैं नहीं शामिल होता। मैं नहीं हार मानता। मैं शराब पीके मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं मानूंगा ये।'पंजाब के दलित कवि थे।ठीक है। लेकिन मानने के अलावा मेरे पास विकल्प क्या है। मेरे पास विकल्प है कि मैं अपने आप को बचाए रख सकूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है।

लेकिन ये लॉजिक तो सभी दे सकते हैं। हम जिनकी आलोचना करते हैं या जिस वीआईपी के खिलाफ आपने ‘जेड प्लस'में लिखा है, वो कहता है कि ‘मैंने अपने आपको सरवाइव करने का यही विकल्प पाया। और मुझे लगता है कि ये सही है। आप क्यों बुरा मानते हैं।'ये लॉजिक तो फिर कोई भी दे देगा।नहीं ...लेकिन मैं अगर अपना काम कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं करूंगा न। उसके बाद अगर मेरी फैमिली के दो लोग मेरे उसपे चलेंगे, उसके बाद मेरे परिवार के चार लोग उस पर अमल करेंगे। बाकी आप क्या करेंगे? मैं एक एक्टिविस्ट नहीं हूं। बिलकुल स्पष्ट रूप से कह दूं। मैं एक लेखक हूं। तो एक लेखक के तौर पर मैं अपने आप को जहां तक बचा सकता हूं। और मैं अपने आपको जहां तक अपनी रचनाओं में बचा सकता हूं। और मेरी रचनाएं अगर किसी चीज को बचा सकती हैं तो वो मेरी लड़ाई है। वो लड़ाई रहेगी।

आपकी रचनाओं में डिक्टेट होने लगे कि साहब ये जोड़िए, ये डब्बा इधर बनाइए, ये एंगल निकालिए, इस किरदार को ये यहां बनाइए, ये नाच रखिए, ये गाना रखिए। वो फिर आपकी रचना तो रहेगी नहीं?ये उस माध्यम की तो मजबूरी है। अभी तो इंशाअल्लाह मेरी वो मजबूरी नहीं है। जो मैं काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे लगे कि उस माध्यम में काम करते हुए मुझे वो करना है तो मेरे पास दो विकल्प है। मैं

क्विट करूं या

स्ट्रगल करूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि स्ट्रगल करता रहूं। और मेरी ऐसी मजबूरी न बने। क्यूंकि हमारा समय ऐसा है कि उस चीज के लिए भी स्पेस है। उस सिनेमा के लिए भी स्पेस है...

उनका फोन आता है...दुष्यंत:ये आपकी

अफॉर्डेबिलिटी पर निर्भर करता है। कुछ लोगों ने इसीलिए सिनेमा बनाना बंद कर दिया है। गुलजार सिनेमा नहीं बना रहे। इतने बड़े मीडियम में जो निर्णायक लोग हैं उनकी

अफॉर्डेबिलिटी का ये लेवल तो जरूर है कि वो ये तय कर लें कि यार मुझे अपने मन का काम करना है कि नहीं करना है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी के पास आज ये मजबूरी नहीं थी कि वो अपने सरवाइवल के लिए फिल्म बनाए। अपने मन के लिए फिल्म बनाई उन्होंने...

रामकुमार:उन्होंने छोड़ा है मेरे सामने उदाहरण है। एक कमर्शियल फिल्म उनके पास आ गई थी, एक बड़ा सितारा उसमें काम कर रहा था और बड़े सितारे ने कहा कि ‘डॉक साब छोड़ो यार क्या अब... हो गया कमिटमेंट ... अब बणाओ ये फिल्म और ये वही राइटर है जिसने फलाणी ब्लॉकबस्टर लिख दी।'तो आए वो, तीन-चार सिटिंग हुई। मेरे सामने। ‘जेड प्लस'के पैरेलल एक कहानी चल रही थी। और डॉक साब ने उसको भगा दिया। बोले, ‘थक गया हूं मैं नहीं कर सकता।'मैं कह रहा हूं ‘बॉडीगार्ड'लिखना आसान है लेकिन मैं नहीं लिख सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है।

अभी जो एक पीढ़ी है - अनुराग (कश्यप) जब आए थे उस समय या उससे पहले से रही - उसने सुना कि बॉलीवुड में ये खेमे बने हुए थे, इन खेमों में ये पैसे वाले खेमे हैं, ये पॉलिश की हुई - मेकअप वाली - स्विस ख्वाब वाली फिल्में बनाते हैं, हम ऐसी नहीं बनाएंगे, हम ये जो पूरा स्टार किड्स वाला सिस्टम है इसके खिलाफ हैं, अमिताभ खराब है, करण जौहर खराब है। वो उसके दोस्त बन गए आज। करण जौहर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोका कोला का विज्ञापन उन्होंने बनाया है। इधर नसीरुद्दीन शाह वगैरह पर आइए तो श्याम बेनेगल की फिल्में करते थे तब से उनको फॉलो किया गया। लोग अलग ही एक गली में निकल गए थे ऐसे लोगों के पीछे-पीछे कि साहब ये ही वो हैं... अब वो ये बोलते हैं कि ‘हैप्पी न्यू ईयर'मुझे बहुत पंसद आई, मुझे बहुत मजेदार लगी, इसमें मेरा बेटा भी है, फराह (डायरेक्टर) मुझे पसंद है। पीयूष का उदाहरण दे ही दिया। ... सवाल ये है कि जिन लोगों ने साथ देना शुरू किया कि आप लोगों की सोच में सार्थकता दिखाई दे रही है तो हम आपके साथ हैं, या इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जब लोग निकले तब किसी ने मना नहीं किया कि मेरे पीछे न आओ। फॉरेस्ट गंपकी तरह। लेकिन अब अनुराग हो गए या अन्य हो गए, वो कहते हैं कि साब मैंने तो नहीं कहा मेरे पीछे आओ। मैं तो अपनी जर्नी चल रहा था। मैं तो अपना सपना खोज रहा था। मैं सड़क पार करके उस तरफ आ गया हूं, मैंने तो नहीं कहा था। आप एक्सपेक्टेशन का बोझ मत डालो। मेरे को लीडर मत बनाओ। जब कम्फर्टेबल लगा तब शायद वे थे भी। अब जब सेफ जोनमें आ गए हैं तो अब भीड़ की जरूरत नहीं और सबको झटक दिया गया।दुष्यंत:मुझे लगता है शायद वो बात है कि बीस साल की उम्र में जो कॉमरेड नहीं बना उसका जन्म लेना बेकार है और 30 के बाद भी जो कॉमरेड है बना रहा उसका जीवन बेकार है...

लेकिन मुझे लगता है हमें इस कोट से अलग भी कुछ खोजना चाहिए न। ये एक दीवार है कि जब भी कोई सवाल खड़ा करे तो हम उसके सामने रख देते हैं। कुछ खोज सकते हैं क्या हम?रामकुमार:देखो ये है न कि एक तो ये बहुत महंगा मीडियम है। ये तो अनुराग भी शुरू से कहता रहा है, मैं लगातार उसको सुनता रहा हूं, कि यार ये इतना महंगा मीडियम है कि मैं फिल्म बनाऊं तो मेरा निर्माता कम से कम इस

पोजिशन में रहे, इतने पैसे हम कमा लें कि एक फिल्म और बनाएं। जो हम लगातार कह रहे हैं। आप अपनी तरह का सिनेमा बनाओगे तो ये

स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। अब एक

लेवल के बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैं कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? तो आप वो

ब्रैकेट तोड़ते हो। और वो

ब्रैकेट तोड़ते हो तो वो उस आदमी का निर्णय है। किसी धारा पे चलने या अनुयायी बनने वाली चीज नहीं है। मैंने आपको बताया न कि मैं तो गांव से निकला हूं। मैं तो सबसे ज्यादा

इंस्पायर्ड रामानंद सागर की ‘रामायण'देखकर हुआ। मुझे लगता था यार क्या आदमी है। रामलीला से (प्रेरित) हुआ हूं। रामलीला देखता था बचपन में तो लगता था कि ये ही रियल राम है और राम अभी जिंदा है जो सामने मैं देख के आया हूं। वो सीता है। तो प्रेरणा कहां से मिली और कहां जाकर जर्नी पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि आप खुद ही

मैच्योर होते जा रहे हो। आप अपना

डिसीजन लेने लगते हो। तो आपको लगता है कि यार वो मेरा निर्णय गलत था। अब उसके ऊपर तो क्यूं टीका-टिप्पणी करूं मैं? उसे अच्छा लग रहा है तो ठीक है। हमने अपनी मर्जी से चुना न सिनेमा। बंदूक की नोक पे नहीं थे न। कहानियां लिखना, हमारी कोई परंपरा ही नहीं थी। कहानी इसलिए लिखना शुरू किया कि हमको अच्छा लगता था। अगर मेरा दिमाग ही खराब हो जाए कि अब कहानी मुझे नहीं चाहिए अब पैसा ही चाहिए तो ठीक है क्या कर सकते हैं। और आप ये कहो कि नहीं भई हम तो

क्रूसेडर हैं, आप हमको

फॉलो कीजिए, ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं। इस तरह का

मूमेंट कहां रहा है? और जो लोग

कमिटमेंट वाले रहे हैं वो अंत तक करते रहे हैं। दुनिया हालांकि ऐसे ही लोगों की वजह से जिंदा है। वो लोग करते रहे हैं कि भई हम तो हमारे ही तरह का सिनेमा बनाएंगे। लेकिन

अल्टीमेटली ये माध्यम ऐसा है जिसमें बहुत पैसा लगता है। और कहीं न कहीं आप जब सिनेमा में घुस रहे हो तो आपको पता रहता है कि भइया ये तो मुझे करना पड़ेगा।

नहीं, मेरा कहना ये है कि जिन लोगों ने दस साल पहले आपकी बातों को गंभीरता से लिया, उस समय आपके लॉजिक कुछ और थे और आज कुछ और हैं। तो जिसने गंभीरता से उस समय लिया उसको क्या करना चाहिए? वो तब की बात आपकी माने या आज की बात माने?ये तो अब मैं कैसे कहूं? ये मीडियम ऐसा ही है, वहां लोग बदलते तो हैं।

बेचारा करण जौहर बोल-बोल के थक गया दस साल पहले कि मीडियम ऐसा है इसलिए मैंने ‘कुछ कुछ होता है'बनाई तो उस समय तो हम गाली देते-देते और पत्थर मारते-मारते रुके ही नहीं। अब हम खुद भी वही बोलने लगें तो फिर तो ये पूरा विमर्श ही व्यर्थ है। अगर हम ‘जेड प्लस'का भी कहें तो वो हमारा आक्रोश मिलावटी मानें? क्या ऐसा है? या ये कि साब बहुत सीमित सिचुएशन में हमसे ये हुआ, हमने ये किया और ओवरऑल जो एक सवाल है इसको इतना आसानी से कह पाना या समझ पाना मुश्किल है। इस पे अभी हम विचार ही कर रहे हैं। इसका कोई उत्तर ही नहीं है?नहीं नहीं, उत्तर खोजने की बात नहीं है। मुझे तो देखो शुरू से ही ये संदेह नहीं रहा कि ये इस तरह का माध्यम है। हम लोगों ने ‘भोभर'भी बनाई थी तो हमको पता था यार कि निर्माता ढूंढ़ना, निर्माता के साथ काम करना, उसके प्रति तो हमेशा एक सहानुभूति रही है। आप अपना काम कर रहे हो, अपनी मर्जी का काम कर रहे है, उसी में से रास्ता निकालोगे ने सर। दूसरा रास्ता ये है कि मैं थियेटर करता हूं या तैयारी करता हूं। ऋत्विक घटक ने ही कहा था शायद कि सिनेमा ऐसा माध्यम है न कि मैं उससे व्यापक रीच बना सकता हूं अपनी कहानियों की। और मैं अगर इस लड़ाई में ही पड़ जाऊं। मैं वो काम करते रह सकता हूं जो मुझे अच्छा लगे। तो मैं उसपे कायम रह सकता हूं। मैं उसपे थोड़े ही कहूंगा कि भई तुम ऐसा कर रहे थे और तुम बदल गए। और ‘जेड प्लस'का आक्रोश जो आप इससे

कनेक्ट कर रहे हो मुझे लगता है कि उसमें कोई अंतरभेद नहीं है। मेरा गुस्सा तो है ही यार। कमर्शियल सिनेमा में भी गुस्सा तो आता ही है। ये बात और है कि वो उस पूरे गुस्से को आकार नहीं दे पाते। अब अमिताभ बच्चन बना

एंग्री यंग मैन वो पूरे गुस्से का ही तो प्रतीक था। वो अपने समय का गुस्सा था। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा जो है वो मेरी रचनाओं में आएगा ही। वो उसकी मौलिकता है। उसका संबंध ये नहीं है कि मैं उसके लिए जाकर काम कर रहा हूं। हो सकता है करूं यार मैं, करण जौहर के लिए भी काम करूं। हो सकता है मैं यशराज के लिए काम करूं और कर ही रहे हैं। जयदीप साहनी.. जिन लोगों ने ‘खोसला का घोंसला'बनाई आज वो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ। और ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब कर रहे हैं। आप सोच सकते थे क्या आज से पहले कि वे लोग इस तरह की फिल्मों में निवेश करेंगे। ये जो ऑफ-ट्रैक फिल्में हैं। चाहे वो ‘चक दे इंडिया'ही हो। अब सब लोग कर रहे हैं। आपके करण जौहर ‘द लंचबॉक्स'का प्रोड्यूसर हैं।

लेकिन आपकी और उनकी वैल्यूज (मूल्य) अलग हैं न? कभी हम उनकी वैल्यू से असहमत थे, अब उनकी वैल्यू और हम एक ही हो गए। सिर्फ एक बिंदु पर कि सिनेमा महंगा माध्यम है इसलिए आज तक जो उन्होंने बनाया उसके साथ हम खड़े हैं। कि साब उन्होंने क्या गलत किया? अब हमें आभास हुआ कि वो तो सही थे। ये सवाल क्या अभी भी खड़ा है या इसका उत्तर हम निकाल चुके हैं?यार देखो ये तो सच्चाई है कि हम लोगों को जितना आगे होना चाहिए उतना आगे तो नहीं ही हैं। ये तो सच्चाई है। और हमने सिनेमा को इतना सितारा केंद्रित कर दिया है कि कंटेंट तो दोयम दर्जे का हो ही गया है। होगा कुछ। कोई दुराग्रह नहीं रहा अब? हम इस मीडियम के क्रूसेडर नहीं है। हम लोग कोई नेता बनकर तो नहीं ही जा रहे हैं। हमारी जो सोच थी वो रहेगी ही। अभी भी है। कि भई सिनेमा होना चाहिए, अच्छा हो।

फेवरेट फिल्ममेकर्स कौन-कौन से हैं आपके? भारत में और बाहर।जब मैं

एफटीआईआई गया था फिल्म

एप्रीसिएशन कोर्सकरने तो पूरे सिनेमा को एक खास नजरिए से देखा था। तब बर्गमैन (Ingmar Bergman) ने बहुत प्रभावित किया। कि किस तरह से वो कहता है अपनी बात। भारत में मैंने पहली फिल्म ‘शोले' (1975) देखी। और ‘शोले'मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ‘शोले'से भी ज्यादा अच्छी मुझे ‘जाने भी दो यारों'लगी। ‘पाथेर पांचाली' (1955) जब पहली बार देखी... क्योंकि उस तरह से तो हमारे समाज में सिनेमा नहीं पढ़ाया गया है। हमको तो एक अपराध की तरह देखा है कि हम लोग अपराधी हैं। सिनेमा देख रहे हैं तो अपराधी हैं। हॉस्टल से कूद-कूदकर, भागकर फिल्में देखता था और वो दौर मिथुन चक्रवर्ती का था। हमको बहुत अच्छी लगती थी। मैं तो मिथुन को कॉपी करता था। बाल यूं का यूं कर लेता था, अच्छी लगती थी। समय के साथ-साथ वो चीजें बदलती रहीं। टेस्ट भी बदलता रहा।

सिस्टमैटिक ढंग से कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे मैं कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ाऊं (सिनेमा)। कि देखो मैं फिल्म दिखाता हूं देखो ऐसी है। इस फिल्म को देखो। तुम ‘ब्रेथलेस' (1960) देखो भई जिसमें गोदार (Jean-Luc Godard) ने सबसे पहले

जंप कट (Jump cut) दिया था। तो तुम देखो, ये क्या होता है

जंप कट।जब लोग नहीं जानते थे तब उसने दिया। अब मैं बता सकता हूं कि ये लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं। जैसे सत्यजीत रे हैं। जब ‘पाथेर पांचाली'मैंने देखी, तब मुझे लगा यार ये भी सिनेमा है। हम तो मिथुन चक्रवर्ती के सिनेमा के आदमी थे। हमने ‘मेघे ठाका तारा' (Meghe Dhaka Tara, 1960) देखी तो लगा यार ये भी सिनेमा है। नहीं तो शुरुआत ही ‘शोले'से हुई है। फिर ‘जाने भी दो यारों' (1983, Kundan Shah) देखी तो लगा ये भी है। फिर ‘इजाज़त' (1987) देखी। कॉलेज में ही था। वो समय ऐसा था कि फिर ढूंढ़-ढूंढ़ कर गुलजार साहब की सारी फिल्में देखीं। ‘माचिस' (1996) लाओ ये लाओ। समय के साथ मैच्योर होते गए। वरना के. सी. बोकाडिया हमारे स्टार थे। ‘आज का अर्जुन' (1990) एक जमाने में भागकर फतेहपुर के उस थियेटर में देखी। बेसिकली तो हम उसी सिनेमाई परवरिश से निकले हैं। फिर ये सिनेमा देखा। ये तो सोचा ही नहीं था कि देखते देखते हम उसके हिस्से हो जाएंगे। और फिर हम लोगों से भी वो ही सवाल टकराने लगेंगे। नैतिकता-अनैतिकता। बिजनेस वगैरह। मतलब कल्पना थी। गांव से निकलकर एलिस इन वंडरलैंड की उस दुनिया में जा रहे हो। तो बेहतर है कि आपके पास एक साहित्य का बैकग्राउंड है तो अच्छा लगता है। कि यार आप चीजों को समझ सकते हो। उस तरह से जिस तरह से आप समझना चाहते हो।

आज ‘आज का अर्जुन'कितनी पसंद है? ‘शोले'कितनी पसंद है?अब नहीं है पसंद। अब ‘आज का अर्जुन'पसंद नहीं आती। अब ‘तेरी मेहरबानियां'पसंद नहीं आती।

सच क्या है? जो दस साल पहले था या जो आज है?पता नहीं। और हो सकता है दस साल बाद कुछ और हो जाए। ये अजीब है। मतलब मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि आप सोचिए हम लोगों को जब पहली बार फिल्म दिखाई गई थी तो सबसे पहले फिल्म लगाई गई थी ‘जय संतोषी माता' (1975), उसके बाद ‘शोले'लगाई गई थी। तो ‘जय संतोषी माता'में मैंने उतना

थ्रिल महसूस नहीं किया जितना ‘शोले'में किया। और ‘शोले'में पीछे-पीछे लोग डायलॉग बोलते थे कि कितने आदमी थे। फिल्म 1975 में आ गई थी और मैं 75 में पैदा हुआ हूं। मैंने पहली बार गांव में

वीसीआर लगाकर उस तरह से देखी जिस तरह से हमारा सिनेमा का कल्चर है। गांव में रात भर

वीसीआर चलते थे। तो लगता था अरे यार क्या फिल्म है? और मुझे लगता है ऑडियंस भी इसी

प्रोसेस से चलेगी। एक दिन धीरे-धीरे लोग

मैच्योर होंगे उन्हें लगने लगेगा कि इस तरह का सिनेमा देखें। जैसे हॉलीवुड में हर तरह का सिनेमा है। बकवास भी है तो बीच में अच्छी फिल्में भी हैं। आपको लगता है कि हां यार ये एक नए आइडिया पर है। मतलब बच्चों की फिल्मों को लेकर वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे ‘लॉयन किंग' (1994)। अब तक मैंने ‘लॉयन किंग'कितनी बार देख ली। मैंने सबसे पहले मेरे बच्चों को दिखाई कि देखो यार। वो पूरी हिंदुस्तानी कहानी है, बदले की कहानी है। लेकिन किस तरह से कही गई है। उसमें तकनीक भी है, उसमें जादू भी है, उसमें मतलब सबकुछ है। कैसे वो काम करते हैं जैसे हम लोगों ने नहीं किया। बच्चों के सिनेमा को उस तरह से हमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। उनके यहां डिज्नी किस तरह से फिल्में करता है। हमारे यहां बच्चों की फिल्म जोखिम है।

कौन सी ऐसी फिल्म है जो आप सुझाना चाहेंगे कि जीवनकाल में एक बार जरूर देखनी चाहिए? जो सारी आलोचनाओं के परे जाकर खड़ी हो जाती है।‘जाने भी दो यारों'अभी भी न, उसने मेरा सोचने समझने का पूरा तरीका बदल दिया। जैसे ‘जेड प्लस'है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसी जमीन पर है। उस फिल्म की

जर्नी पढ़ना मेरे लिए बहुत

इंट्रेस्टिंग था कि किस तरह से इन लोगों ने काम किया। बजट भी कम था। वो उल्लेखनीय आज भी बनी हुई है। वो ऐसे लोगों ने बनाई जो जुनूनी थे। कुंदन शाह ने कहा था कि पंकज कपूर के घर गए थे वो और बोले लोकेशन देखकर आएंगे। पंकज कपूर बड़े तैयार हो-हुवा के निकले। पंकज कपूर ने ही कही है ये बात। बाहर आए, बोले,

चलो आज तो सुबह-सुबह घूमेंगे।बोले,

कहां है गाड़ी, कहां है? कुंदन बोले,

गाड़ी कहां है बस से चलेंगे न।तो वो लोकेशन देखने बस से गए। फिर सबसे ऊपर फिल्म का

कंटेंट।

‘जेड प्लस'सबसे पहले आपने जिस स्वरूप में सोची थी क्या बनने के बाद भी वैसी ही है?बिलकुल। बेहतर ही लग रही है मुझे अब। मतलब मेरा एक स्ट्रगल था कि असलम को मारा जाए कि नहीं। मैं इतना क्रूर होता हूं मेरी कहानियों में, ईमानदारी से कहूं तो। मेरी कहानियों के कैरेक्टर मर जाते हैं। ‘भोभर'में भी मर जाता है। मेरी ‘गिलहरी'मेें भी जो लड़का है जो यौन संबंधों को समझने की कोशिश कर रहा है और भागने-बच के निकलने की कोशिश में मर जाता है। तो मैं इतना क्रूर होता हूं। हालांकि क्लाइमैक्स वही है (जेड प्लस) का जो मैंने मूल कहानी में लिखा था। जिसमें एसपी कहता है कि ये सब गंदे लोग हैं और इन्होंने तो एनकाउंटर का हुकम दिया है। तो मुझे लगा कि यार मैं अपने हर कैरेक्टर को मार नहीं सकता। मतलब मैं हमेशा उम्मीद खत्म नहीं कर सकता। मैं उसको जिंदा रखना चाहता था। क्लाइमैक्स में चीजें जरा सी सिनेमैटिक लिहाज से बदली हैं। बाकी वही कहानी है। मेरा मन तो यही था कि ये मार देंगे। जो आदमी इतनी बदनामी का कारण बन गया है जो सरकारों को इतना कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस आदमी का

रिडिंप्शन (प्रायश्चित) इतना बड़ा है कि सबको नंगा कर रहा है तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मुझे लगा यार नहीं, ये आदमी कस्बे में रहना चाहिए। इन सबकी हवा निकाल के, सब कहें कि यार तुम तो हमारे स्टार हो। तुम अभी भी खड़े हो।

एक लेखक अपने पात्रों के प्रति जितना क्रूर होता है क्या खुद के प्रति भी उतना ही होता है असल जिंदगी में? क्यों नहीं होता है?होता ही है, क्रूर होता है। निर्भर करता है यार। हम लोग तो क्रूर होते ही हैं। लेखक सबसे सीधा आदमी होता है। आप फिल्म लाइन में भी देखें तो उसे यूं लिया जाता है कि यार ये तो लेखक है इसको देख लेंगे। हालांकि इज्जत सब करते हैं लेकिन वो सबसे

वलनरेबल (कमजोर) होता है। कि सबसे पहले कुछ भी कटौती करेंगे तो लेखक से करेंगे। क्यूं? क्योंकि वो इमोशनल आदमी होता है। और समाज है क्रूर। तो फायदा उठाते हैं उसका। उसका लेखक होना ही उसकी सजा है।

भंवरी देवी मामले पे दो फिल्में बन चुकी हैं (डर्टी पॉलिटिक्स, सीडी कांड)।एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर मौका मिला तो आप इस कहानी को कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे?मदेरणा (महिपाल) और भंवरी देवी वाले पूरे प्रकरण ने मुझे कभी

थ्रिल ही नहीं किया कि इसपे फिल्म बननी चाहिए। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम लोगों के साथ कुछ भी होता तो तुरंत उसे सिनेमा का रूप देने लगते हैं। तात्कालिक तौर पर मैं अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लेता। मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा हूं कि दारिया (दारा सिंह उर्फ दारिया मुठभेड़ मामला, अक्टूबर 2006) पे काम करूं। बाद में किसी ने अनाऊंस भी किया कि वो फिल्म बना रहे हैं। एनकाउंटर को सात साल हो गए और मुझे आज भी लगता है कि इस आदमी को कहां से शुरू करूं? उसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारियां भी जुटाईं। लेकिन त्वरित रूप में मैं कुछ कर ही नहीं सकता। भंवरी देवी मेरे लिए फिल्म का विषय ही नहीं है। कोई उस पर फिल्म बना रहा है तो बहुत जल्दबाजी है। पोलिटिकल बीज तो मैं बताऊं बचपन से हैं। आप एक-एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, दोस्तों को देख रहे हो। ‘जेड प्लस'में देखें तो जितनी घटनाएं हैं वो मैंने पोलिटिकल ली हैं, असली हैं, फिल्म काल्पनिक है। घटना है कि एक आदमी पैसे देकर काम करवाता है। अरे यार वो मेरा दोस्त है, मेरे सामने उसकी जमीन का पट्टा रद्द हो गया और मेरे को कह रहा है कि ये तो उलझ गया है। ऐसी बहुत सारी रियल घटनाएं हैं। डायलॉग्स हैं। जैसे हम बच्चे थे। गांव में लड़ाई हुई तो बरछी बनवाने गए। लुहार को बोले, कि डांडा सही लगाना ऐसा न हो कि मारने जाएं और कोई हमको ही निपटा दे, डंडा टूट जाए। तब उसने लुहार ने एक डायलॉग बोला, बोला भाईसाहब चिंता मत करो,

गां# चली जासी पर जांघियो कोनी जा।वो डायलॉग ‘जेड प्लस'तक साथ है। कहां? जब हमीदा अपनी जूती बेचती है तो वो मोड़ के कहती है कि ‘बहुत मजबूत है, मियां चक चक करे तो रोज सिर में मारना, सिर फूट जाएगा पर जूती कहीं नहीं जाएगाी।'और इतना ठंडा करके... इतने सारे डायलॉग हैं.. जैसे हम डॉक साब के साथ स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो फिल्म में वहां जब असलम का ईमान डोलता है .. वहां मैंने कहा, डॉक साब मेरी मां एक बात कहती थी कि ‘दिन खराब हो ना तो ठीक हो सकते हैं लेकिन एक बार नीयत खराब हो गई ना तो ठीक नहीं हो सकती।'डॉक साब ने कहा, ‘यही तो है!'और वो डायलॉग लिखा। बचपन से जो चीजें चल रही है वो अब आ रही हैं। वो क्या है सब। मैं तत्काल जो भी घटना अखबार में पढ़ता हूं। कुत्ते को वो हो गया.. मुझे कभी वो कहानी थ्रिल नहीं करती। हो सकता है मैं एक कहानी दस साल से लिखने की कोशिश कर रहा हूं और मैैं नहीं लिख पा रहा हूं। भीतर इतना स्ट्रगल है कि इसको लिखें कि नहीं। और फिर आपके कैरेक्टर आपसे कहते हैं, ‘नहीं नहीं भाईसाहब, आप गलत कर रहे हो।'अभी मैंने एक कहानी लिखी, ‘आग और पानी।'वो आठ हजार - दस हजार शब्दों की कहानी है। वो पूरे गांव के स्ट्रगल की और एक आदमी की कहानी है। कि किस तरह से वो पूरी दकियानूसी परंपराओं का विरोध करता है और अकेला आदमी खड़ा रहता है। और वो सारे के सारे बिंब मेरे बचपन के हैं। उसमें गांव का नाम ही मैंने बिरानिया रखा है। कि कैसे एक मंदिर बन रहा है और उसके लिए एक करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं। लाइब्रेरी के लिए आप पांच हजार रुपए मांगोगे, कोई नहीं देगा। कब से, मैं पिछले तीस साल से उस गांव को देख रहा हूं। उस माहौल को जी रहा हूं। तो मैं जिन लोगों को नहीं जानता, जिन किरदारों को नहीं जानता, उन्हें एकदम से कैसे लिखूं? मदेरणा को? आप मेरे साथ हो, मैं दस साल से इसे (दुष्यंत) जानता हूं, पंद्रह साल से इन्हें जानता हूं। मैं रोज इनसे मिलता हूं और एक दिन ये कैरेक्टर बनकर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। कि हां अब माथुर साहब में कहानी वाला... जैसे रेंवत (भोभर में) है। वो मेरा करीबी रिश्तेदार है। मेरी कहानियों के बारे में मेरे गांव वाले पढ़ लें तो गांव में घुसने नहीं देंगे। क्योंकि सब बोलेंगे अरे यार ये तो मेरे साथ हुआ। जब से आप देखने लगे तभी चीजें आपने घुसने लगती हैं आपको पता ही नहीं चलता। और वो पकती रहती हैं, पकती रहती हैं। मुझे कभी

थ्रिल नहीं करता कि एक दिन अखबार में कोई खबर मिलेगी और उससे मैं फिल्म की कहानी बना दूंगा। मेरे से नहीं होगा।

कहानी लैपटॉप में लिखते हैं या कागज पर?लैपटॉप में। पहले नहीं लिखता था। लेकिन अखबार का काम करने लगा तो अब सोचा ही कंप्यूटर पर जाता है। मुझे कागज-पेन दे देंगे तो मैं सोच नहीं पाऊंगा।

ऐेसा नहीं लगता कि लैपटॉप पर हम शब्द ज्यादा खर्च करते हैं? चूंकि बटन बहुत आसानी से दब जाते हैं और जल्दी-जल्दी चीजें लिखी जाती हैं।अब वो इतना आसान हो गया है और उसके साथ ऐसा अंतरसंबंध विकसित हो गया है कि मैं कागज और पेन ले के नहीं लिख सकता।

डिस्टर्ब हो-हो के लिखते हैं या बिना डिस्टर्ब हुए? जैसे कुछ इंटरनेट पर साथ में सर्फ भी कर रहे हैं।मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा ही। ये जरूर है कि मैंने बीस मिनट लिखा और आधा घंटा घूमता रहा। खड़ा हो गया, चाय पी ली, कुछ कर लिया .. हो सकता है कभी-कभी रात को नींद ही नहीं आई, लिख ही रहा हूं। लेकिन दूसरी कोई चीज नहीं देखूंगा उस दौरान।

कितने साल के हो गए आप?उनतालीस (39)।

उनतालीस साल में जिंदगी की कौन सी एक बात आपने सीखी है? कि जीवन का ये मर्म समझ पाया हूं?अब तो जो समझा हूं, हो सकता है वो पांच साल बाद बदल जाए क्योंकि आठ साल पहले जो मैं सोचता था वो मैं अब नहीं सोचता। ये सच्चाई है। मैं मेरी पत्नी को हमेशा कहता था कि पैसा

इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमने बचपन से हमेशा सुना कि पैसा

इम्पॉर्टेंट है। आज मुझे लगता है कि यार पैसा बहुत जरूरी चीज है। बचपन में हम गाना गाते थे, स्कूल में, कि ‘दुनिया पीसे के पुजारी, पूजा करते नर और नारी...’। ये गाना मैं गाता था स्कूल में 26 जनवरी, 15 अगस्त को लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखता था। ‘पीसो परदेसां ले जावे, नी तो घर में ही रै जावे, माया पीसे की। पीसो छप्पन भोग करावे, नी तो भूखां इ मर जावे, माया पीसे की।'आज लगता है कि कितना सही गाना था वो। जो बचपन में ही मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखता था। आज मुझे लगता है कि पैसा एक बहुत जरूरी चीज है। और एक लेवल तक पैसा आ जाएगा और आ गया तो मुझे लगने लगेगा कि यार पैसा तो बहुत गैर-जरूरी चीज है। लेकिन जो एक चीज मैं बहुत मानता हूं वो है समय की कद्र। कॉलेज के दिनों में हमारे एक गुरुजी कहते थे कि

पंक्चुएलिटी आपको हमेशा पे करती है। अगर आप कोई भी काम टालते हैं या डिले करते हैं तो आप सिर्फ पचास प्रतिशत के लिए लड़ते हैं, पचास प्रतिशत आप खो चुके हैं। इसलिए क्योंकि आपने समय पर वो काम नहीं किया। आप अपनी क्लास में समय पर नहीं आ पाए। या वो नहीं कर पाए। टाइम को लेकर मैं आज भी इतना पाबंद हूं आपको 1 बजे का टाइम दिया है न, तो 12.55 पे ही मिलूंगा। और वो हमेशा अच्छा लगता है।

क्रिएटिव आदमी टाइम में बंधने लगे तो नुकसान नहीं होता?टाइम इस अर्थ में नहीं। इस अर्थ में कह रहा हूं कि मैंने अगर कोई

कमिटमेंट किया है तो उसका पक्का रहूं। बाकी लेखन में तो कोई तय टाइम ही नहीं है। आप कुछ तय ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ में थोड़े ही है। आप देखिए कि इसे (जेड प्लस) लिखने का ख्याल मुझे सबसे पहले जब आया था तो उसके बाद चार रात मैं सोया ही नहीं। सोते समय ये हालत होती थी कि नींद नहीं आ रही होती थी तो लगाओ यार दो पेग लगाओ। नहीं तो वो कैरेक्टर ही दिमाग में घूम रहे हैं। फिर जब गति आ गई तो शांत हो गया कि चलो अब चलो। लगभग एक महीना मुझे 100 पेज की कहानी लिखने में लगा। रोज सुबह दो पेज, चार पेज, पांच पेज ऑफिस आने से पहले लिखता था। लेकिन जो शुरुआती चार दिन थे जब आप पूरा स्ट्रक्चर कहानी का सोचते हो, वो बेचैन करने वाला होता है। वो कर लेते हैं तो आसान हो जाता है।

राजस्थान के सबसे कम आंके गए लेखक कौन हैं? जिन्हें हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए था पर भुला ही चुके हैं।बिज्जी हैं (विजयदान देथा)। बिज्जी को हमने राजस्थान में ही उस तरह से नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना चाहिए था। जैसे हमें नहीं पता कि हिंदी की सबसे पहली आधुनिक कहानी राजस्थान के आदमी ने लिखी है - ‘उसने कहा था' (चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883-1922)। क्या कहानी है यार! हालांकि उसके बाद उनकी दो-तीन कहानियां और आईं लेकिन वो उल्लेखनीय थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिज्जी अपने आप में पूरा खजाना हैं। उन्हें उस तरह से पढ़िए तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो हमारा एनसाइक्लोपीडिया हैं। राजस्थान का ही नहीं एक पूरे कल्चर का।

बिज्जी तो फिर भी एक सेलेब्रिटी राइटर हो गए। राजस्थान के एकमात्र जिन्हें ग्लोबली जाना जाता है। लेकिन वो लेखक जिन्हें शायद हम जानते ही नहीं, जो शायद राज्यमंच पर भी नहीं आते। ऐसे कुछ हैं?राजस्थानी के बहुत ज्यादा लेखकों को मैंने पढ़ा नहीं है तो कह नहीं सकता।

फिल्म लेखक के तौर पर कैसे विषयों पर काम करने की तमन्ना है?जैसे मैं अगली कहानी सोच रहा हूं जो

कॉनफ्लिक्ट है

अर्बन और

रूरल सिविलाइजेशनका। कि हम लोग शहर आते हैं और उस

कल्चर में किस तरह

मिसफिट होते हैं और होते-होते उसी

कल्चर का हिस्सा हो जाते हैं।

पृष्ठभूमि राजस्थानी ही रखेंगे आप ज्यादातर की?हां। उसकी बदल भी सकते हैं मेरे लिए आसान है राजस्थान की लिखना।

एक निश्चय होता है न कि मैं जितना भी लिखूं उसमें राजस्थान ही होगा?नहीं, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। लेकिन

ऑथेंटिक तरीके से मैं ऐसी ही लिख पाऊंगा। जैसे ये

कॉनफ्लिक्ट वाली है। जब हम पढ़ने आए थे शहर या आपने भी भुगता होगा कि हम गांव से आते हैं और हमें कोई मकान किराए पर नहीं देना चाहता है। हमें

विलेन की तरह

ट्रीट करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि हम वैसे ही हो जाते हैं। अब जैसे मैं शहर में रहने लगा हूं तो कोई भी बच्चा मेरे से मकान मांगे तो मैं भी वैसे ही करने लगता हूं। फिर सोचता हूं कि यार शुरू में उसकी तरह मैं कितना

स्ट्रगल में था और कोई मेरे साथ दो मिनट बात कर लेता था तो मुझे कितना अच्छा लगता था। जैसे घर के सामने कोई परीक्षा देने वाला बच्चा आता है कि

अटेस्ट करवानी है तो मैं साथ लेकर जाता हूं कि ये फलाणा आदमी मेरा जानकार है,

ऑरिजिनल देखो और कर दो। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा काम है। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते। मेरी तो

एग्रेरियन (कृषि की) पृष्ठभूमि है और एक लेखक की जिंदगी कितनी कठिन होती है, ऐसे में बच्चे कहते हैं कि ‘डैडी क्या है...!!!'तो वो धीरे-धीरे समझेंगे। आप घर में भी लड़ते हैं कि भई मेरा

स्पेस इतना है, मुझे इतना तो दो। अब किसी को काम था दो घंटे के लिए बुला लिया तो कहते हैं यार क्यों चले गए बीच में काम छोड़कर। अरे यार मुझे अच्छा लग रहा था उसकी मदद करके। मुझे लगता है मैं इस पर काम करूंगा कि हम किस तरह बदल रहे हैं।

आपकी फिलॉसफी क्या है लाइफ की?जानते बूझते किसी के लिए बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, ईर्ष्या नहीं करना। भले ही वो मेरा शत्रु हो। मुझसे नहीं होता। चाहे मेरे पड़ोसी से सबको परेशानी होगी कि यार वो ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे कभी उसके प्रति दुराग्रह नहीं होगा। रहीम का एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बार-बार अच्छा लगता है, ‘जैसी जाकी बुद्धि है, तैसी कहै बनाय। ताकों बुरा न मानिए, लेन कहां सो जाय।' ...कि मेरे परिवार में ये

स्ट्रगल है। ताऊजी का लड़का ... उसने गाड़ी मांगी, मैंने कहा गाड़ी नहीं है.. यार उस बात पे इतना बड़ा इश्यू हो गया कि तुमने गाड़ी देने से मना कर दिया। मैंने कहा, मैंने क्या कर दिया, कोई अपराध कर दिया क्या? ‘नहीं साब ये तो...' ...तो ठीक है ले लो। ‘...अब तो नहीं लेनी तुमने पहले मना कर दिया।'मतलब कितनी छोटी छोटी बातें हैं। तो ये गणित वहीं अटका है। मैं हजार बार कहता हूं, ये मत करो, वो मत करो... तो कहते हैं कि तुम ज्यादा पढ़ लिए क्या? गांव में किसी कुरीति का भी विरोध करेंगे तो कहेंगे ‘तुम तो छोटे हो हमसे। तुम कैसे ज्ञान की बात कर सकते हो। ये ट्रेडिशन है, ये है।'जैसे मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी अनावरण मुख आई। मेरे गांव में मेरी पहली शादी थी जिसमें मेरी पत्नी ने घूंघट नहीं निकाला। और ये तय था कि नहीं निकालेगी। डैडी ने कहा, ‘नहीं यार ऐसा थोड़े ही है, गांव में इज्जत विज्जत, जानते हो कैसे लोग हैं।'मैंने कहा डैडी, मैं पढ़ा लिखा हूं, पत्रकार हूं, ऐसा थोड़े ही होता है। बोले, ‘यार तू कह रहा है तो कर।'अब साला अगले दिन तो भीड़ हो गई यार। बातें बन गई कि खुले मुंह आ रही है। मैंने ये नतीजे सोचे ही नहीं थे। कि इस तरह भी होता है। फिर भी वो अनावरण मुख ही रही। शादी के अगले दिन वो सूट पहन के नीचे आ गई तो गांव में हंगामा मच गया, ‘बीनणी तो सूट पहनकर घूम रही है।'मेरे पिता आए ... - आप नई बहू को नहीं कह सकते न - बोले, ‘तू इसको कह साड़ी वाड़ी तो पहने।'मैंने कहा, डैडी क्या कहना, पहन रही है यार। क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चुन्नी ले रखी है। चौक में घूम रही है। कुछ नहीं, सिंपल है, चुन्नी तो ले ही रखी है न। घूंघट निकालना नहीं है। क्या है यार? डैडी बोले, ‘यार ये सारी क्रांति मेरे ही घर से शुरू होनी है क्या?'मैंने कहा, डैडी अब ऐसे ही होगा। बाद में डैडी ने धीरे-धीरे कबूल किया, आज गांव में जितनी बहुएं आती हैं वो घूंघट नहीं करती। 17 साल पहले ये एक दुस्वप्न था मेरे लिए। मैं

विलेन था। कि साब ये क्या है? कि एजुकेशन भी आपकी बुराई है। आप पढ़-लिख लिए लेकिन नहीं मानते हैं लोग। जैसे मेरी फिल्म के बारे में भी मेरे गांव के बच्चे फेसबुक से जान रहे हैं। ये समय देखो आप। कि हमारे गांव के किसी आदमी ने फिल्म लिखी है। क्योंकि वे फेसबुक से

कनेक्ट हैं। उनको और कोई

मीडियम नहीं है।

सबसे अच्छे स्क्रीन राइटर कौन लगते हैं आपको आज के टाइम के?राजू हीरानी। ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस'मुझे अभी भी बेस्ट काम लगता है उनका। मुझे लगता है उसमें कला है। ऐसा सिनेमा जो अच्छा भी लगता है और उसमें बात भी है। सुभाष कपूर हैं। उनकी दोनों फिल्में (फंस गए रे ओबामा, जॉली एलएलबी)।

‘फंस गए रे ओबामा'और आपकी ‘जेड प्लस'तो एक ही श्रेणी की फिल्में हैं। खेद ये है जो बात मैं आपको पहले कह रहा था कि जो कहानी में आप कह रहे हैं उसे सामने वाला जैसे कंज्यूम कर रहा है। वो उस बात को लेगा भी क्या? जैसे ‘फंस गए रे ओबामा'को जैसा दर्जा मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। कि साब एक छोटी सी फिल्म आई थी वो निकल गई। लेकिन वो छोटी फिल्म नहीं थी, बड़ी फिल्म थी। वैसे ही ‘जेड प्लस'के साथ है। कि छोटी फिल्म है आदिल हुसैन हीरो है।वो तो होगा ही। हमको भी पता है। ये सच्चाई हमको भी पता है। लेकिन ठीक है। जैसे डॉक साब कहते हैं न कि हम महानता के करीब हैं। ‘राम, हम लगभग महानता के करीब हैं ऐसा लग रहा है।'

द्विवेदी जी की सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगती है?फिल्म ही एक ही है।

पिंजर?हा हा हा। फिल्म ही एक ही है तो उसको लेकर क्या कहें।

‘मोहल्ला अस्सी'को लेकर कोई बात?आएगी, मुझे लगता है आएगी। उसके मैंने कट देखे हैं। बहुत अद्भुत फिल्म है।

![]() |

| Ramkumar Singh |

Ramkumar Singh is a Jaipur (Rajasthan) based journalist and a film writer. His fictional story about Aslam, a Puncturewala in Fatehpur (Rajasthan), given Zed security by a corrupt and communal coalition government at the center has been converted into Hindi movie Zed Plus which released on November 28. He has written the screenplay with director Chandraprakash Dwivedi. Ramkumar is also credited with the story, dialogues and lyrics of Bhobhar, a Rajasthani feature film screened in 2012.-:- -:- -:- -:- -:-

+-+Matthew+McConaughey.jpg)

.jpg)

.jpg)